〜いま育まれている、地域連携のかたち〜

vol.1

兵庫県立大学 看護学部 コミュニティヘルスケア部

×

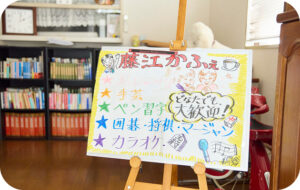

兵庫県明石市藤江地区「藤江かふぇ」

共に過ごすことが、チカラになる。

座談会メンバーのほか、「藤江かふぇ」の場所を提供している杜医院 杜秀雄先生(前列左端)や地元ボランティアグループの皆さんと一緒に。

兵庫県立大学では、6学部・9研究科がそれぞれに県内の市町村や各地の団体と連携し、地域の課題解決やサステナブルな地域社会の実現に向けた活動を進めています。ここでは、現在進んでいる地域連携の成果や課題などを、学生や地域の方々に座談会形式でリアルに語っていただきます。今回は、看護師・保健師を目指す学生たちによるボランティア部と、「地域の居場所」を利用する高齢者のみなさんにお話をうかがいました。

<コミュニティヘルスケア部>

看護学部のキャンパスがある兵庫県明石市で活動するボランティアサークルとして、2016年より始動。看護師や保健師を目指す部員のケア実践能力の向上を目指し、地域で開催されるイベントへの参加や、心身の健康に関する啓蒙活動イベントの企画運営を行う。(2024年から部活動に昇格)。

N.Sさん 3回生

コミュニティヘルスケア部 部長

生きている限り人の役に立ちたいという信念から、看護師を志望。「地元に近い藤江地区で、新しい繋がりができればと思い、参加しました」。

Y.Mさん 3回生

コミュニティヘルスケア部 会計係

もともとボランティア活動に興味があり、授業で配られたチラシをきっかけに参加。「温かく受け入れてくださったおかげで、コミュニケーションをとる楽しさを知りました」。

H.Rさん 3回生

コミュニティヘルスケア部 副部長

大学在学中に、いろんな経験をしたいと思い参加。「高齢者から小学生までいろんな世代の、いろんな価値観に触れられるのがこの部活のいいところかなと思います」。

M.Nさん 3回生

コミュニティヘルスケア部 会計係

H.Rさんに誘われて参加。「保健師を志望しているので、住民の方とお話しできるボランティアに興味がありました」。

小野博史准教授

コミュニティヘルスケア部 顧問

<明石市藤江地区「藤江かふぇ」>

孤独を感じる高齢者をはじめ、地域の人が気軽に集える場所を目指し、2015年より始動。地元ボランティアグループが運営し、毎週月〜金曜日に開所。曜日ごとに茶話会、ゲーム、囲碁、健康マージャンなどが開催され、利用者は自分の好きな催しに自由に参加できる。

藤井優さん

「藤江かふぇ」代表 明るく和やかな「かふぇ」の運営を目指すムードメーカー。

山根和女さん

看護学部1回生の「看護学概論」で毎年、自らのがん闘病について語っている。「仲間がいっぱいいるので、ここに来るのが楽しいです」

藤田えつこさん

「藤江かふぇ」が出来た当初から利用。太極拳の講師もつとめる。「ここに来るといろんな話を聞かせてもらえます」。

吉川やつ子さん

かふぇの日は、オープン時間に合わせて飛んでくる常連さん。「ここは、人生の楽しみの場所です」。

福田明子さん

かふぇオープン日には、必ず来ている常連さん。「あちこち痛い時もあるけど、おかげさまで何とかやっています」。

2025年2月21日取材撮影(※参加者の学年は取材当時のものです)

サークル立ち上げのきっかけは「藤江かふぇ」

―――「コミュニティヘルスケア部」は、どんな活動をされているんですか?

N.S:

地域の集まりやイベントに参加して、来場者のバイタルチェックをしたり、健康に関する啓蒙活動の企画運営をしたりしています。高齢者さんだけでなく、放課後、小学生に勉強を教えたり、幅広い年齢層の方が対象の活動です。

小野:

本学の看護学部は、全員が「看護師」と「保健師」の資格を両方取得できる学部で、1回生が初めて経験する保健師養成実習が「コミュニティヘルスケア実習」です。キャンパスのある明石市の人々と交流しながら、健康問題に関する課題解決に向けた施策案を考える実習なんですが、この実習先として2011年から藤江地区の公民館に受け入れてもらっていて、「藤江かふぇ」が出来てからはここで実習もさせてもらうようになりました。

―――10年以上のお付き合いがあるんですね。

小野:

実習学生を毎年受け入れてもらっていますし、1回生の「看護学概論」という授業で罹患体験をお話ししてもらったり、学生の卒業研究の調査にも協力してもらっています。コミュニティヘルスケア部はもともと、「藤江かふぇ」での実習を経験した学生たちが立ち上げたサークルで、コロナ禍以前は学部祭でカフェを共同で出店したり、アレルギーフリーのクッキーをここで作らせてもらって、売上金を活動費にあてたりしていたんです。

―――そうなんですね。「藤江かふぇ」に初めて来ましたが、皆さんお元気で、活気のある場所ですね。

藤井:

ここができたのは、(かふぇの向かいにある「杜医院」の院長)杜先生のところに通う高齢の患者さんが「何もすることがなくて寂しくてしょうがない、生きていてもしょうがない」と訴えられたからなんです。杜先生も「これはほっとかれへん!」ということで、地域のボランティアグループや社会福祉協議会と検討されまして、昔、杜先生が使われていた病院の建物をバリアフリー仕様にしたり、台所を設置したりして、無償で開放してくださいました。そうして「藤江かふぇ」が生まれたんです。

山根:

それから10年、ここに通ってるんですよ。

個性に合わせたケアで、高齢者の自信回復に導く

―――部員の皆さんは、活動を通してどんなことを感じていますか?

M.N:

コミュニケーション能力が培われたと思います。病院などでの実習では病気のことを聞かないといけませんが、「たわいもない会話」も信頼関係の構築につながってくると思うんです。地域の方々、いろんな年齢層の方とのふれあいの中で、そういう会話力もついてきたと感じます。

Y.M:

バイタルサインや血圧を測るとき、最初はすごくガッチガチに緊張していたけど、回を重ねるうちに、だんだん普段のお話をしながら自然にできるようになりました。世代の違う人が普段どんな生活をしているのか知らないのですが、ここでお話を聞かせていただくと、疾患を抱えながらもこういうふうに生活されているのか……と、実習先でも患者さんの普段の生活をイメージしやすくなりました。

H.R:

「若い子が来てくれたからうれしい」とか「また来てね」って声をかけてくださるから「来てよかった、また来よう」と思えます。以前、別の活動場所でクイズ大会をやったとき「聞こえへんから、全然わかれへんかった」って言われたことがあるんですが、そう言ってくださったことで、どうすれば楽しんでもらえるか「伝え方にも工夫する必要があること」を知れたのも大きな学びでした。

N.S:

こないだ藤江かふぇで開催した「ハロウィンパーティー」は印象的でした。

小野:

大学の「学生飛躍基金事業」に申請して、いただいた「優良地域貢献活動奨励金」を活用したイベントでしたね。このイベントは、コロナ禍で交流が途絶えたかふぇの皆さんの元気を引き出せる時間になればと、部員たちが一生懸命企画してくれました。

N.S:

指先の運動も兼ねて、かふぇの皆さんに『かぼちゃの名札』を作ってもらいました。すぐに描く人もいれば、すごく悩みながら描く人もいる。中には「私は描けないから、いい」とペンも握らない人がいたんですね。看護の分野では『個別性』といいますが、一人ひとりに合わせたアプローチを考えるいい機会になりました。「一緒に描いていきましょう」「目は笑ってる方が可愛いですね」と声をかけて、最後はすごく可愛い顔を描かれて、嬉しそうにかぼちゃの名札をつけてくださったのが印象的でした。本人はできないと思われていることも、こちらの働きかけでできることがある。その成功体験がその方の自信に繋がるとも思いました。

H.R:

実習先の高齢者施設で入居者さんとコミュニケーションをとっていると、先生が「上手だね」って褒めてくださいました。皆さんとたくさんお話しする機会が増えたから、緊張せずに話せるようになったと思います。

山根:

すごいね!私らまだ、緊張するよね(全員笑)

H.R:

声の出し方や目の合わせ方、コミュニケーションの取り方を年齢層に合わせて考えてみる。そこも力がついたのかなと思います、ありがとうございます。

藤井:

3回生だけあって、すごく成長されてますね。

―――学生が来ると、藤江の皆さんも普段と違いますか?

かふぇの皆さん:

そりゃ違うよねぇ。

山根:

私たちも心がウキウキするんですよ。テンション上がります(笑)

小野:

僕が一人で来ることもあるんですが、学生が来るときは、かふぇの皆さんも「役割」を持っているというか……。若い学生にいろいろやってもらうのが嬉しいというお気持ちと同時に「(若い人たちを)助けてあげよう」という気遣いを感じます。

山根:

自分の孫もこうやって、どこかに行ってお世話になってると思うと、何かすごく可愛いんですよ。

部活動も、藤江かふぇも、メンバーが「固定化」

―――コミュニティヘルスケア部で今、どんな課題がありますか?

N.S:

部員の中でも活動に参加するのは固定メンバーというか。1回参加したら、続けて参加してくれるんですけど、最初のきっかけがなかなか難しいですね。

H.R:

ハードルが高いのかなぁ?

N.S:

同じ人ばかり行ってるから、途中から参加しにくいなぁってなるのかも。

かふぇの皆さん:

あー、それはあるかもねぇ。

福田:

その人と一緒に来たらええよ。

N.S:

そうですね。ありがとうございます。

藤井:

同じような悩みが「藤江かふぇ」にもあるんです。

小野:

地域の皆さんも「固定化」しちゃうんですね。

藤井:

それをどう解決していくかが、我々運営側の宿題ですが、やっぱりまず雰囲気づくりね。私がアホなこと言うのも、その一環(笑)。皆さんもサークルに参加してもらうなら、そこは大事やと思いますよ、かしこまっとったら進展しないかも。

(藤江かふぇを運営するボランティアグループ)

「藤が丘フレンドリークラブ」の藤原さん:

ここに来られる方はまだまだお元気。介助がないと動けない方はデイサービスを利用されています。「(藤江かふぇで)こんなイベントがありますよ」とお誘いするんですが、送り迎えしてもらえる介助があると、どうしてもデイサービスだけに利用されるようになってしまいますね。

山根:

近所のお友達も「(藤江かふぇに)行きたいんやけど、気持ちとカラダがついていかない」って。だから私が「今日はこんなことしてきたよ」ってお話ししてあげると「いいな、あんたは」って言われる。私も足が悪いけど、自転車には乗れるから……。

藤田:

若い人と同居されていても、昼間に家にいるのは高齢者だけ。この辺りを歩いている人も杖をついたり、車椅子に乗ったりされている方をよく見ますね。

―――コミュニティヘルスケア部として、藤江地区のみなさんと、どう繋がっていきたいですか

N.S:

後輩たちも活動を増やしていってほしいんですけど……。

小野:

今、実習現場では「安全問題」への意識が高まっていて、昔なら病院で実習経験させてもらえたことが、やらせてもらえなくなってきているんです。コミュニティヘルスケア部の活動は、上手く測定できたかというより「(話を)聞けたかどうか」が論点。お話しして、ニコニコしながら測定させてもらうことで学生たちも自信がつく。藤江かふぇへの訪問も貴重な機会なので、「活動に参加したい」と思う人が増えてきたらいいなぁと期待しています。

藤井:

「藤江かふぇはもっとこうしたらいい」とか、皆さんが実習や部活動で感じることを「提案」という形で教えていただけるとありがたいなと思います。

藤田:

皆さんにここに来てもらって、すごくよかったですよ。

山根:

学生さんから「だんだん慣れてきた」と言われるのは嬉しいよね。

吉川:

初めてきた1年生が、血圧測定の腕帯をどう入れたらいいかわからなかったんですよ。こっちは家でも自分で測ってるベテランやから、「ここ(腕)に突っ込んだらええ」と教えてあげて……。

全員:

ベテラン!(笑)

吉川:

「右手と左手、どっちがいいですか?」「どっちでもいいよ!もっとキツく締めていいよ」「え、いいんですか!?」って(笑)。ここで笑い合いながら、勉強されたらいいんです。そういう協力はできるから、私たちは。

福田:

皆さんのお手伝いができて、こちらも喜んでるんですよ。

愛され続ける「地域の居場所」、その秘訣とは

藤井:

逆に学生さんから「藤江かふぇ」の感想も聞きたいねぇ。

小野:

今回、座談会の企画があった時、みんなが「藤江かふぇでやりたい」って言ったんですよ。

N.S:

すごく温かくて、アットホームで。すごく楽しかったいい思い出があるので。

全員:

わぁ、嬉しいねぇ!

藤井:

「藤井さんがいるから選んだ」って言うてくれたら、飛び上がって喜ぶのに(全員笑)

Y.M:

「地域の居場所」って女性が主体になりがちですが、「藤江かふぇ」は男性も利用されていて、他ではできない交流や経験ができる場所だと思います。

H.R:

主催者と参加者が分かれるんじゃなくて、利用している皆さんが、女性も男性も「何かやろう!」と主体的な感じもいいなと思います。

小野:

インテリアも『長机とパイプ椅子』じゃなくて、家のリビングみたいに『大きなテーブル』があるのもいいですよね。

M.N:

この場所で一つのコミュニティが生まれているのが、すごくいいですね。

―――藤江かふぇが10年以上続いている秘訣はなんでしょう。

藤田:

何にも制約がないからね。

山根:

みんな仲間やから。

ボランティア

藤原さん:

「思い」だけあっても、運営費がないとなかなか難しいと思います。ここをオープンするとき、明石市が平成28年度から立ち上げた『シニア活動補助金制度』に申請して、その助成金を事業費と運営費に充てて、その後も活動が続いているので継続的に運営費をいただいています。明石市の思い、高齢者さんの思い、杜先生の思い、ボランティアの思い、みんなの思いが重なって続けられていると思います。

藤井:

最初は、女性だけが集まれるかふぇだったんです。それが月日を重ねるうちに、囲碁将棋教室とか男性のための料理教室とか、男性も参加しやすい活動も始めて、今は日曜日を除く毎日ここで何かしらの活動をしています。皆さんは、自分の好きなイベントがある日にくればいい。できるだけ活動種目を増やして、自由に参加できる体制を作り上げてきて10年経ちました。

N.S:

イベントとかなくても、ちょっと時間が空いた時とかに、私たちも来ていいんですか?

山根:

いいですよ!月曜から土曜日まで開いてるから。ねぇ!

かふぇの皆さん:

(うんうん)

取材:2025年2月21日